아잔 차의 숲속 전통은 붓다의 초기 공동체 수행과 삶을 재현했고, 아잔 차의 외국인 제자들은 여러 나라에서 이 전통을 전하고 있습니다. 여기서는 1985년 개원한 영국의 아마라와띠 불교 사원(Amaravati Buddhist Monastery)을 중심으로 살펴보겠습니다.

숲속 전통의 출가자들

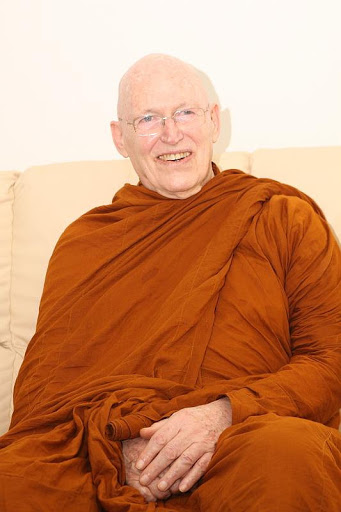

아마라와띠(Amaravati)는 빨리어로 ‘불멸의 영역(deathless realm)’이라는 의미입니다. 아쇼카 대왕 당시 아마라와띠는 불교 예술과 건축의 중심 도시였고, 힌두교에서는 모든 신들의 왕인 ‘인드라(Indra)의 도시’를 말합니다. 아잔 차가 영국을 방문한 것을 시작으로 그의 첫 외국인 제자인 아잔 수메도(Adjan Sumedho)가 이곳을 개척하여 오랜 시간 선원장의 소임을 했고, 2010년부터 아잔 아마로(Adjan Amaro)가 선원장이 되어 지금에 이르고 있습니다.

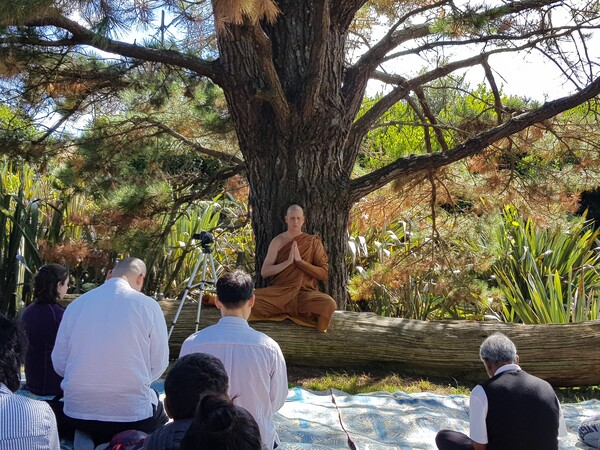

이곳에는 평소 35명 정도의 출가자가 거주하니 상당히 큰 수행 공동체입니다. 지역민과 훈련객을 위한 공간도 갖추고 있어 재가자도 25명 정도가 상시 거주하고 있습니다. 여기서 출가자는 승복의 색깔로 구분이 가능합니다. 남성 출가자(bhikkhu)는 황색, 여성 출가자(siladhara)는 갈색으로 구분됩니다. 흰색의 옷을 입고 있는 분들은 정식 출가자가 되기 전의 수행자(anagarika)에 해당합니다.

출가자의 밥과 법

아마라와띠 불교 사원에서는 훈련센터를 운영하고 있습니다. 훈련은 비대면과 대면으로 나뉩니다. 비대면은 ZOOM으로 접속하여 가상 법당에서의 행동 규칙을 따르도록 합니다. 대면 훈련은 웹사이트에서 예약한 후 아마라와띠에서 숙식을 하며 진행됩니다. 태국 숲속 전통은 남아시아의 상좌부 불교 전통을 따릅니다. 그래서 모든 과정은 무료입니다. 출가자는 경제적 활동을 하지 않으며 모든 물질적인 필요한 것을 재가 공동체에 의존하는 것이 승가 규율입니다.

아마라와띠에서 수행할 때 따라야 하는 규율 중 하나가 오후 불식입니다. 식사는 하루 한 끼이고 정오까지 식사를 마쳐야 합니다. 그래서 11시 전후 정해진 시간에 식사 공양을 시작합니다. 음식은 재가자들이 준비해온 것입니다. 실제 식사는 독경을 하고 나서 시작합니다. 건강상의 이유가 있으면 추가적인 식사가 제공되기도 합니다.

이렇게 출가자는 재가자의 보시로 모든 의·식·주를 해결합니다. 다시 생각해보면 출가자는 돈을 버는 경제활동을 전혀 하지 않습니다. 그렇다면 출가자의 임무는 무엇일까요? 바로 ‘법’을 전하는 것입니다. 재가자는 출가자에게 ‘밥’을 전했다면, 출가자는 재가자에게 ‘법’을 전하는 것입니다.

아마라와띠에서 사용하고 있는 독경집(Chanting Book)은 모두 두 권인데, 온라인으로 다운받을 수 있고 독경의 음성 파일도 무료로 제공됩니다. 이곳 출판물도 무료입니다. 당연히 훈련 프로그램도 무료입니다.

여성의 출가와 공동체

이곳에는 남자 출가자 공동체와 여자 출가자 공동체가 공존합니다. 사실 남녀 출가자가 승가의 규율을 지키며 살아가는 모습은 자연스럽습니다. 하지만 태국 불교의 모습을 생각해 보면 이는 혁신입니다.

태국에서 스님은 남자 출가자를 뜻합니다. 소수의 여성 출가자가 있지만, 이들은 태국 밖에서 스님이 되어 태국으로 돌아온 경우입니다. 왜냐하면 태국 승가법은 여성 출가자의 수계를 금지하고 있기 때문입니다. 이런 점을 고려하면 아잔 수메도가 이끌어온 아마라와띠는 여성이 출가하고 공동체의 일원이 되어 살아갈 수 있기에 혁신입니다. 마음인문학연구소 연구진이 2018년 7월경 이곳을 방문했을 때 남자와 여자 출가자가 함께 맞이해 준 것에는 이런 출가제도의 혁신이 숨어있었던 것입니다.

아잔 아마로의 마음공부

이번 글은 아마라와띠의 선원장 아잔 아마로의 마음공부로 마무리하고자 합니다. 다음의 이야기는 마음인문학연구소에서 번역한 <마음챙김의 윤리적 토대>(2023)에 실려 있습니다.

나는 ‘내면의 폭군(inner tyrant)’이라는 나쁜 습관을 가지고 있었다. 이것은 항상 나 자신을 비난하는 데서 생긴 습관이다. ~나에게 많은 사람들이 상처를 주고 고통스럽게 만들었지만, 이 내면의 폭군만큼 끊임없이 나를 비참하게 만들었던 적은 없다. ~ 나는 이런 습관에서 나의 마음을 해방시켰다. 이제 그것은 어떤 영향력도 가지지 않는다. 나는 그것이 무엇인지 정확히 알고, 더는 그것을 믿지 않고, 그것을 없애려고도 하지 않는다. 그것을 쫓아가지 않고, 그저 고요히 사라지게 둘 뿐이다.(173~174쪽)