‘교당 내왕시 주의 사항’이 교서에 처음 등장한 것은 1927년(원기 12년)에 발행된 《불법연구회 규약》에서이다. 그런데 지금과 같은 제목이 아니라, 초기교서 《불법연구회 규약》에서는 ‘재가공부인이 교무부에 와서 하난 책임’이었다. 이는 1932년(원기 17년) 《보경육대요령》 초기교서에서 ‘공부인이 교무부에 와서 하난 책임’으로 바뀐다. ‘재가공부인’으로부터 모든 ‘공부인’으로 대상의 범위를 확대하고 있는 것을 알 수 있다.

따라서 ‘교당 내왕시 주의 사항’이 재가 교도들에게만 요구되는 사항이 아니며 여기에서의 ‘교당’이 법회 보는 장소인 물질 공간만을 의미하지 않음을 인지할 필요가 있다. 교법으로 공부하고자 하는 이라면 누구라도, 자신의 수행 정도와 공부 방향을 ‘지도인’에게 지도받아 공부의 깊이를 더해 가도록 하는 데에 ‘교당 내왕시 주의 사항’의 핵심이 있다.

교당 내왕시 주의 사항

3. 어떠한 사항에 특별히 의심나는 일이 있고 보면 그 의심된 바를 제출하여 지도인에게 해오(解悟) 얻기를 주의할 것이요,

#1. 어떠한 사항에 특별히 의심나는 일이 있고 보면

교당 내왕시 주의 사항 2조에서는 ‘어떠한 사항에 감각된 일이 있고 보면~’이라 하고 있는데, 교당 내왕시 주의 사항 3조에서는 ‘어떠한 사항에 특별히 의심나는 일이 있고 보면~’이라 말한다. 무슨 차이일까? 특별히 의심나는 일?

얼핏 2조 내용과 비슷해 보이는 3조의 의미를 선명히 하기 위해서 초기교서의 내용으로써 이해를 도울까 한다. 현재의 《교전》 교리도에는 교당 내왕시 주의 사항이 없지만 1932년(원기 17년) 《보경육대요령》에 등장한 교리도에는 ‘공부인이 교무부에 와서 하난 책임’이 들어있다. 그리고 그 아래에 1조 경과 보고할 일, 2조 감각 제출할 일, 3조 의두 양해할 일이라고 제시되어 있다.

즉 초기교서를 통해서 보면, 3조에서의 ‘어떠한 사항에 특별히 의심나는 일’이란 의두(疑頭; 진리를 깨치기 위한 의심머리)를 말하고 있음이 분명해진다.

#2. 그 의심된 바를 제출하여

진리를 깨치기 위해 갖는 큰 의심인 의두는 《정전》 정기훈련법에 ‘대소유무의 이치와 시비이해의 일이며, 과거 불조의 화두 중에서 의심나는 제목을 연구하여 감정을 얻게 하는 것이니, 이는 연구의 깊은 경지를 밟는 공부인에게 사리 간 명확한 분석을 얻도록 함이요’라 설명되고 있다. 즉 어떤 의심을 제기하여 그것을 계속 연마하고 궁구하여 마침내 진리를 체득하게 하는 방법이다.

초기교서 《보경육대요령》에는 ‘공부인이 교무부에 와서 하난 책임 각조의 해석’이 제시되고 있다. 3조의 경우 다음과 같은 부연을 한다. ‘3. 어떠한 사항에 대하야 특별히 의심나는 일이 있고 보면 그 의심된 사유를 별지에 등서하야 교무부에 양해 얻기를 주의하자는 일은, 규칙으로 의심된 바를 발견하야 몰으난 것 없이 그 의지(意旨)를 해석하게 함이요.’

말하자면, ‘그 의심된 바를 제출한다’라는 것이 어느 날 갑자기 특별한 의심이 들었을 때 하라는 것이 아니라 평소 ‘규칙적으로’ 의두를 연마하고 궁구하는 가운데 치열하게 스스로의 힘으로 노력해 보다가 지도인에게 이야기해 보라는 뜻이 담겨있음을 알 수 있다.

#3. 지도인에게 해오(解悟) 얻기를 주의할 것이요,

‘그것이 무슨 뜻일까?’, ‘이것이 어떤 이유이지?’, ‘그게 뭐지?’ 새벽 좌선 후 맑은 정신 상태에서 잠깐씩 저렇게 의두를 연마한다. 연마의 꾸준함이 중요하다. 그리고 나의 의심 해결이 밝게 되었는지 확인하는 지도인과의 교류 또한 중요한 요소이다.

나보다 수승한 이와의 점검을 통해서 사리 간 명확한 분석을 얻을 수 있기 때문인데, 해오(解悟)라는 표현은 요해각오(了解覺悟), 해탈오득(解脫悟得)의 줄임말이다. 진리를 깨달아 아는 것으로서, 진리를 이해하는 수준에서의 깨달음을 의미한다.(참고로, 증오(證悟)는 수행으로 진리를 체득하여 깨달음을 의미한다)

앞에서 언급하였듯이, 초기교서에는 해오(解悟)가 아니었고 양해(諒解)라 쓰여 있었다. ‘양(諒)’은 살피다, 헤아리다, 참되다는 뜻을, ‘해(解)’는 풀다, 깨닫다의 뜻을 가진다. 즉 의심을 살피고 헤아려서 지도인과의 문답을 통해 그것을 풀어내고 깨달음을 얻어 나아가라는 뜻을 엿볼 수 있다.

그런데 양해이든 해오이든 중요한 것은, 나의 치열한 의두 연마 노력이 반드시 전제되어 있어야 한다는 것이다. 줄탁동시라는 말이 있지 않은가. 내가 궁굴리고 연마하면서 그 뜻을 파고드는 공을 들였을 때라야 지도인으로 부터의 해오가 한결 선명하게 와지지, 그러한 적공이 없고서는 해오의 경험이 요원할 수밖에 없을 것이다.

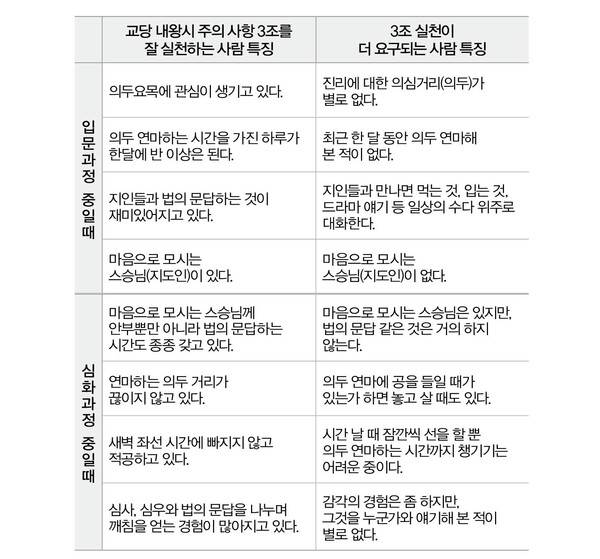

☞ 교당 내왕시 주의 사항 3조 공부 실천 점검하기

※ 아마도 왼쪽, 오른쪽 둘의 경험을 많이 하셨으리라 생각합니다.

그러나, 어느 쪽의 빈도가 더 높은지가 핵심입니다.

http://www.m-wonkwang.org/news/articleView.html?idxno=11629