세속으로 내려온 센터들

교회와 성당, 절과 사찰, 모스크, 회당, 교당. 이 용어들은 각 종교의 핵심 공간을 지칭합니다. 그렇다면 트리라트나 전통에서는 핵심 공간을 어떻게 부를까요? 바로 ‘센터’입니다. 정확히는 ‘불교센터’라고 부릅니다. 여기에 지역 이름을 넣어 ‘시드니 불교센터’, ‘런던 불교센터’가 됩니다.

우리 주위에는 이런저런 센터가 많습니다. ‘쇼핑센터’, ‘정보센터’, ‘서비스센터’들이죠. 저는 트리라트나 전통이 택한 ‘센터’가 산속, 출가 공간이 아닌 세속으로 일상으로 다가가는 발걸음처럼 보입니다. 그 이름 때문인지 외형적으로도 불교 사찰의 모습을 찾아보기 어렵고, 대체로 사람이 많은 지역에 위치합니다. 또한 트리라트나 전통은 ‘종파(Order)’라는 표현보다는 대중적인 용어인 ‘공동체(Community)’를 지향하고 있습니다.

케사와 반출가

<금강경>에 ‘편단우견(偏袒右肩)’이라는 용어가 나옵니다. 부처님 앞의 제자가 오른쪽 어깨를 내보이며 옷을 입은 모습인데, 이와 같은 복식은 오랜 역사를 통해 전해져 왔습니다. 나라마다 전통마다 다른 모습을 보이지만 불교 출가자의 복식은 금방 눈에 띕니다. 이러한 전통과 비교한다면 트리라트나의 복식은 심플합니다. 흰색 바탕에 트리라트나 로고가 새겨진 ‘케사(kesa)’가 전부입니다.

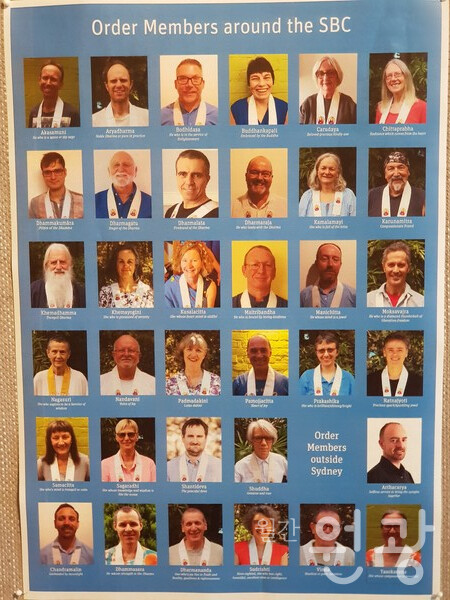

이곳 전통에서는 개인 출가식(private ordination)을 통해 법명과 계문을 받고, 이후 공개 출가식(public ordination)을 통해 케사를 수여받습니다. 따라서 케사를 목에 걸치고 있다면 지도자의 반열에 들었음을 뜻합니다. 마음인문학연구소 탐방팀이 이들 출가자를 만나 케사를 만져볼 수 있었습니다. 막상 케사를 목에 걸어보려고 하니 그 출가자는 곧장 이를 제지했습니다. 짧은 순간이었지만, 케사를 목에 거는 것이 얼마나 중요한 의미를 담고 있는지를 짐작할 수 있었습니다.

전통적으로 출가자라면 출가주의·수도주의(monasticism)에 바탕하여 일생을 종교적 활동에만 전념합니다. 세속(일상)을 떠나 자신들의 전통 안에서만 머무는 경우도 흔합니다. 그런데 트리라트나 전통의 출가자는 상당히 다릅니다. ‘반(半)출가(semi-monastic)’라고 할 수 있습니다. 종교적 활동으로 의식을 진행하고 설법을 한다면 일상복 위에 케사를 걸칩니다. 그 대신 케사를 벗으면 바로 일상복입니다.

이곳 출가자들은 남녀 구분을 두지 않고 결혼에도 자유롭고 생활방식에서도 자유롭습니다. 결혼하지 않고 공동 공간에서 생활할 수도 있고, 결혼 후 자신의 집에서 출퇴근하는 방식도 가능합니다. 그래서 분명 출가자라고는 하지만, 보통의 출가 개념과 다르기에 출가와 세속을 유연하게 넘나드는 ‘반출가’라는 표현이 적절한 것 같습니다.

불교 일치운동과 지역적 자립

이곳의 특징을 더 소개하자면, 불교 일치운동(Ecumenical Movement)을 말씀드리고 싶습니다. 이 전통의 멤버들은 친구라는 뜻의 ‘미트라(mitra)’라고 부릅니다. 미트라의 교육과정을 보면 여러 전통의 불교를 종합적으로 다룹니다. 이는 하나의 가르침에 갇혀 종파적 자기 우월주의에 빠지지 않고 다양한 지혜의 가능성을 열어줄 수 있습니다. 그래서 필자가 이야기 나누었던 시드니 불교센터의 출가자 한 분은 개인적으로 선불교를 좋아한다고 말했습니다. 저는 여기서 불교 일치운동이 추구하는 다양성을 보았습니다. 이러한 모습은 20여 년의 수행 기간 다양한 전통의 스승을 만나며 수행자로 살았던 상가락시타의 역사와도 관련됩니다.

불교 일치운동의 면에서는 통불교의 관점을 취하지만, 각각의 센터들은 그 지역에서 경제적 자립을 이루면서 성장합니다. 재정을 총괄하는 중앙본부가 따로 존재하지 않습니다. 이러한 자립 활동의 대표적인 시설로 1974년 영국에서 시작된 출판사가 있습니다. 불교와 관련된 다양한 주제의 책을 소개하는데, 출판사의 이름이 윈드홀스(Windhorse)입니다. 이 이름은 티베트 불교의 ‘룽따(lungta)’에서 왔습니다. 우리가 기도를 올린다면 그 기도의 메시지가 전해져야 할 텐데, 바로 그 역할을 하는 메신저가 룽따입니다. 그 선한 메시지를 전하는 ‘룽따’의 일을 윈드홀스 출판사가 잇고 있는 셈입니다.

트리라트나 불교 공동체를 만든 상가락시타는 그 지역의 문화, 그 지역의 언어로 불교가 해석되는 것이 중요하다고 보았습니다. 이러한 방향성은 지역의 이름을 딴 불교센터에서부터 시작되어 트리라트나 공동체를 만들어나가고 있습니다.