글. 김일원 교무·원광대학교 마음인문학연구소

이번 호에서는 지난 호에 이어 ‘사리연구’ 훈련 과목 가운데 ‘의두·성리’를 중심으로 공부해 보려 한다. ‘의두’와 ‘성리’ 공부는 천만 사리에 대해 걸림 없이 아는 지혜를 얻을 수 있는 혜두 단련의 지름길이자, 분별 사량의 오염수에 떨어지지 않게 하는 진정한 깨달음의 길이다.

의두는 대소유무의 이치와 시비이해의 일이며 과거 불조의 화두(話頭) 중에서

의심나는 제목을 연구하여 감정을 얻게 하는 것이니, 이는 연구의 깊은 경지를 밟는 공부인에게

사리간 명확한 분석을 얻도록 함이요,

성리는 우주만유의 본래 이치와 우리의 자성 원리를 해결하여

알자 함이요,

먼저 ‘의두(疑頭)’와 ‘성리(性理)’에 대해 간략히 살펴보자. 의두와 성리 모두 사리(事理)를 연마하고 단련한다는 점에서는 같으나, ‘의두’는 사리 간에 의심나는 문제나 불조의 화두 중에서 의심나는 제목을 연구하여 사리 간에 명확한 분석으로 확실하게 알아내는 공부라면, ‘성리’는 좀 더 깊은 차원에서 우주의 원리와 인생의 근본 원리를 연구하여 이를 깨달아 체험하고 체득하여 일상생활이 진리에 바탕한 생활이 되도록 하는 공부이다. 따라서 ‘의두’가 논리적이며 체계적인 분석을 요한다면, ‘성리’는 직관과 통찰을 요한다. 마음 당체의 근본(本)자리에서 우주만유로 드러나는(來) 마음의 이치를 관조하며, 분별 주착이 없는 그러면서도 신령스럽게 깨어있는 자성의 원리를 직관하는 것이 성리 공부이다.

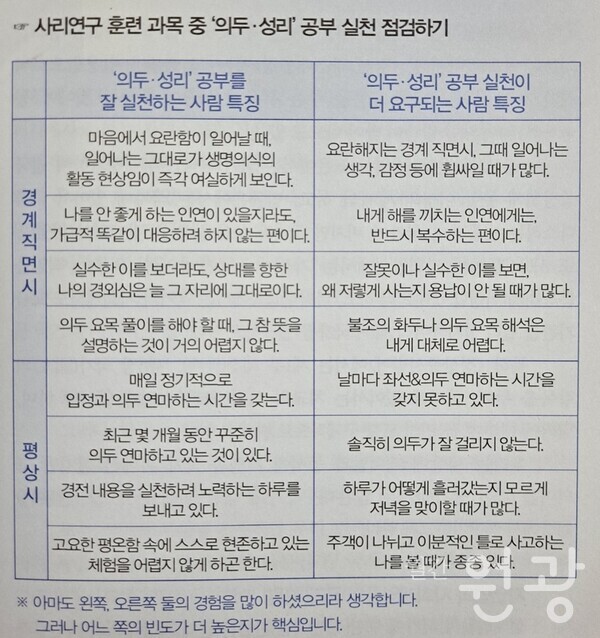

‘의두’ 공부에 대해서는 후에 의두요목을 공부하는 차례에서 보다 구체적으로 다루기로 하고, 이하에서는 ‘의두·성리’ 공부를 어떻게 잘 할 수 있을 것인가에 대해 가장 기본적이면서도 쉽게 접근해 볼 수 있는 차원에서 몇 가지 이야기해 보려 한다.

첫째, 이 글을 읽는 당신은 ‘의두’가 잘 걸리는가, 잘 안 걸리는가? 당연한 말이겠지만 일상에서의 마음공부, 적공하는 공부인의 삶이 아니라면 ‘의두’는 절대 걸리지 않는다. (걸린다 하더라도 이때의 의문은 일시적인 호기심이라는 표현이 더 적절하다) 이것은 마음공부 수준의 높고 낮음을 얘기하는 것이 아니라, 비록 공부 정도는 낮을지라도 “공부를 하고 또 해 나아가는 ‘공부인의 삶’이냐”가 바로 그 핵심이다. 예컨대, 살아가다 보면 누군가에게 원망스러운 마음이 일어날 때가 있다. 이때, 늘 공부심을 챙기고 있는 사람이라면 자연스레 내 안의 원망심을 알아차리게 된다. 그리고, 경전 말씀을 떠올릴 수 있게 된다. ‘경전에서는 뭐라고 하셨지?’ 원망할 일이 있더라도 먼저 모든 은혜의 소종래를 발견하여 원망할 일을 감사함으로 돌리자 하셨다. ‘너무 원망스러운데 어떻게 은혜 발견이 될 수 있지?’, ‘모든 은혜의 소종래가 뭐지?’ 이렇게 생활 속에서 경전 연습, 실천을 하다 보면 ‘왜 그러지?’ 하는 의문이 들게 되어 있다. 그렇게 안으로 안으로 더 들어가며 궁글리고 연마하게 되는 것이다.

의두가 잘 걸리지 않는 사람이라면 자신의 삶을 돌아볼 필요가 있다. 경전의 내용을 실천하며 일과를 보내고 있는가, 그저 일만 하는 직업인으로 혹은 에고(ego) 가득한 일희일비의 하루를 살아가고 있는가.

둘째, ‘의두’ 연마를 보통 언제 하는가? 원불교에서는 약 한 시간의 새벽 좌선 직후, 5분 정도의 시간 동안 의두 연마하는 시간을 가진다. 정(定)에 든 후 맑은 정신으로 의두를 연마한다. 맑으면(수양력) 따라오는 것이 밝음(연구력)이기 때문이다. 적적함에 바탕해서 성성함으로 깨쳐 얻는 것이다. 그런데 자칫 의두 연마한답시고 나의 생각, 감정들을 융합하여 분별 사량으로 들끓이고 추측, 분석하고 있을 때가 있다. 이때는 맑은 정신이 아니기 때문에, 당연히 지혜를 얻을 수가 없고 훤히 밝아질 수가 없다. 그래서, 의두나 성리는 연구력을 얻기 위한 과목이지만 반드시 수양이 바탕이 되어야 한다. 수양을 통해서만 바로 깨달음을 얻을 수 있다는 말이 아니라, 두렷하고 고요한 정신에서 참나가 훤히 드러날 수 있다는 의미이다.

따라서, 자타분별과 주객분별의 표층적 분별 주착심을 놓아버리는 작업을 우선 아우를 필요가 있다. 하루에 조금이라도 선(禪)을 해야 하는 이유이다. 맑힌 그곳에, 공적한 그 자리에 영지가 함께 하기 때문에, 일상에서 온전함으로 현존할 때 ‘툭’ 밝아질 수 있는 것이다.

셋째, ‘성리’ 공부를 나는 어떻게 하고 있는가? ‘성리’라 하면 너무 어렵게 느껴지는가? 성리 공부는 우주만유의 본래 이치와 우리의 자성 원리를 해결하여 아는 공부이다. 여기서 ‘해결’이란 얽힌 일을 풀어서 잘 처리한다는 의미로, 우주만유의 본래 이치와 우리의 자성 원리를 아는 데에만 그칠 것이 아니라 알음알이를 통해 얻은 것을 실천으로 나투어야 한다는 뜻이 담겨 있다. 설사 이 세상의 이치에 대해 아직 확철대오하지 못했더라도, ‘성리는 꾸어서라도 보아야 한다’고 하셨다. 우주만유의 본래 이치와 우리의 자성 원리에 대해 경전에 잘 밝히어져 있으니, 믿음으로 법문을 대하고 경전 말씀이 내 삶에서 실현되도록 하는 것, 그것이 누구라도 쉽게 실천할 수 있는 성리적 삶이라 할 것이다. 물론, 거기에 안주하지 않고 성리를 끊임없이 단련하는 삶이 지속되어야 한다.

핵심은, 일체 분별 이전의 있는 그대로의 실재 세계에 대해 관조하는 공부를 놓지 않되 법문 말씀이 생활에 스며들도록 실행하고 실천하는 것, 그것이 성리 공부의 출발이자 과정이요, 비로소 진정한 공부가 시작되었다 해도 과언이 아닐 것이다.