언론활동

| 마음대조 정전공부 : 좌선할 때 호흡, 눈, 입, 정신 챙기는 법 | |

|---|---|

| 마음인문학연구소2025-05-24 | 페이스북 트위터 구글플러스 이메일 프린트 |

좌선법-좌선의 방법 ②

지난 호에서 살펴보았던 ‘좌선의 방법’ 1조와 2조는 대체로 좌선할 때의 앉는 자세에 대한 것이고, 이번 지면에서 살펴볼 ‘좌선의 방법’ 3조에서 6조 내용은 좌선할 때 호흡, 눈, 입, 정신을 어떻게 챙겨야 하는지에 대한 것이다.

2. 좌선의 방법 좌선의 방법은 극히 간단하고 편이하여 아무라도 행할 수 있나니, 3. 호흡을 고르게 하되 들이쉬는 숨은 조금 길고 강하게 하며, 내쉬는 숨은 조금 짧고 약하게 하라. 4. 눈은 항상 뜨는 것이 수마(睡魔)를 제거하는 데 필요하나 정신 기운이 상쾌하여 눈을 감아도 수마의 침노를 받을 염려가 없는 때에는 혹 감고도 하여 보라. 5. 입은 항상 다물지며 공부를 오래하여 수승 화강(水昇火降)이 잘 되면 맑고 윤활한 침이 혀 줄기와 이 사이로부터 계속하여 나올지니, 그 침을 입에 가득히 모아 가끔 삼켜 내리라. 6. 정신은 항상 적적(寂寂)한 가운데 성성(惺惺)함을 가지고 성성한 가운데 적적함을 가질지니, 만일 혼침에 기울어지거든 새로운 정신을 차리고 망상에 흐르거든 정념으로 돌이켜서 무위자연의 본래 면목 자리에 그쳐 있으라.

#3. 호흡을 고르게 하되 들이쉬는 숨은 조금 길고 강하게 하며, 내쉬는 숨은 조금 짧고 약하게 하라. 일단 ‘호흡’에 대해서 좀 이야기하고자 한다. 갓난아기를 살펴보면 아기의 복부가 규칙적으로 오르락내리락하는 것을 볼 수 있듯이, 우리는 모두 세상에 태어나면서부터 복부와 횡격막을 이용해 호흡했다. 그러나 성장하면서 생활 리듬이 빨라지고 불규칙한 식습관 및 여러 스트레스 요소들로 인해 위쪽 흉부를 이용한 호흡을 하는 경우가 많아졌다. 거북목과 굽은 등을 가진 현대인은 흉식호흡을 할 수밖에 없는데, 앞으로 굽어진 자세는 횡격막이 팽창하는 것을 방해하기 때문이다. 이때 들이마시는 숨의 양은 적어지게 된다. 그러면 부족한 흡입량을 보충하기 위해 몸은 호흡 횟수를 늘리게 되고 호흡의 리듬 또한 자연스럽게 빨라진다. 언뜻 보기에는 큰 문제가 없어 보이지만, 이러한 얕고 빠른 호흡은 스트레스와 피로를 증가시킨다. 그래서 불교, 도교, 요가 등 다양한 전통에서는 호흡을 통해 마음 다스리는 방법을 강조하였고, 현대사회에서 명상이 주목받는 이유이기도 하다. 편안한 숨쉬기를 연습하고 체화할 수 있기 때문이다. 원불교에서는 단전주 선법을 이야기한다. 이는 단전에 의식을 집주하되 호흡을 고르게 함으로써 호흡을 통한 단전 일심의 공부법을 말한다. 들숨과 날숨을 하는 데 있어 호흡 길이를 인위적으로 할 필요는 없다. 자세를 반드시 하고, 철주의 중심과 같은 저 아랫배 단전을 느끼면서, 들숨과 날숨에 따라 아랫배가 살짝 부풀어 올랐다가 내려가는 움직임을 그저 알아차리고 호흡과 단전주에 몰입하면, 호흡은 저절로 고요해지고 고르게 된다.

#4. 눈은 항상 뜨는 것이 수마(睡魔)를 제거하는 데 필요하나 정신 기운이 상쾌하여 눈을 감아도 수마의 침노를 받을 염려가 없는 때에는 혹 감고도 하여 보라. 마음의 평온을 위하는 정도에서만 선명상을 하는 사람은 본인이 잠이 오지 않는 시간에 잠깐씩 할 수도 있겠지만, 모든 분별이 항상 정을 여의지 아니하여 육근을 작용하는 바가 다 공적영지의 자성에 부합되기를 서원하는 공부인이라면 이야기가 달라진다. 어디나 어느 때나 내가 처한 그곳이 선방이라 할 수 있지만, 부단한 정진 적공이 규칙적으로 반복돼야 업력이 녹아나고 정력이 쌓여 갈 수 있다는 의미이다. 새벽은 외적 환경이 고요한 때이고 생업에 따른 업무들로 부산한 시간대가 아니어서, 좌선 정진을 하기에 가장 최적의 시간이다. 새벽 특유의 차분함이 깃든 때여서 선정진을 하기에 좋은 시간이니 이 시간을 잘 활용하되, 좌산 상사는 ‘사무치는 분발심으로 하라’고 하셨다. 자신이 조는 줄도 모르고 좌선 시간 내내 조는 경우도 허다한데, 이럴 때는 눈을 감아 버릇하는 습관을 우선 챙기는 게 필요하다. 수마의 침노를 자주 받는 사람은, 좌선에 임하는 순간부터 ‘내가 졸지 않으리라’하는 마음을 굳게 챙기고, 눈을 뜨고 좌선에 임하며, 혹 공기가 너무 탁하거나 따뜻하게 느껴질 때는 창문을 열고 조건을 잘 마련해 주는 게 필요하다.

#5. 입은 항상 다물지며 공부를 오래하여 수승 화강(水昇火降)이 잘 되면 맑고 윤활한 침이 혀 줄기와 이 사이로부터 계속하여 나올지니, 그 침을 입에 가득히 모아 가끔 삼켜 내리라. 차 안에서 정신없이 졸 때, 허리는 숙이고 있고 입은 벌어져 있었던 것을 떠올릴 수 있다. 몸이 반듯하지 않고 자세가 헝클어졌을 때 입이 벌어지는 것이다. 그러니 좌선을 할 때 일단은 요골수립(허리를 반듯하게 세우고 똑바로 앉는 자세)이다. 입도 가만히 다문다. 선 공부에 정진하여 선이 잘 되면 수승화강이 잘 이루어지고 이에 따라 침이 잘 고인다. 고이면 한 번씩 모아 삼켜 내리면 될 뿐, 이러한 현상 자체를 목표 삼을 일은 아니다. 몸의 지병이나 호르몬의 변화로 어려움이 있다면 수승화강이 잘 안되는 때도 있으니, 좌선 적공과 아울러 몸 관리에도 정성을 들일 일이다.

#6. 정신은 항상 적적(寂寂)한 가운데 성성(惺惺)함을 가지고 성성한 가운데 적적함을 가질지니, 만일 혼침에 기울어지거든 새로운 정신을 차리고 망상에 흐르거든 정념으로 돌이켜서 무위자연의 본래 면목 자리에 그쳐 있으라. ‘적적’이란 고요하다는 뜻이요, ‘성성’이란 초롱초롱하다는 뜻이다. 어떻게 정신이 적적한 가운데 성성할 수 있을까? 이는 바로 다음 문장에서 말해 주셨다. 졸리는 등 정신이 혼미해지거든 바로 알아차리고 반듯한 자세와 단전주 및 호흡을 다시 챙기고, 생각이 홀연히 일어나는 것을 느끼거든 역시 바로 알아차리고 단전주 및 호흡으로 다시 돌아오기를 반복하는 것이다. 이것에 공을 들이는 것이 좌선 공부이다. 망념이 쉬어가니(식망, 息妄) 적적이요, 망념이 쉬니 자연히 진성(참된 성품, 본래 면목)이 드러나(현진, 現眞) 성성한 것이다.

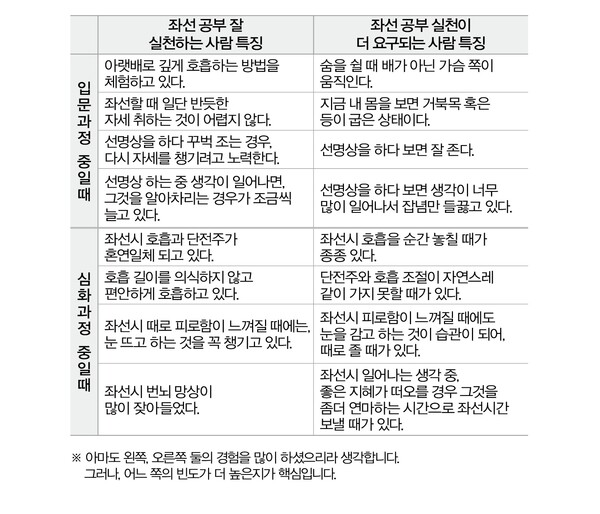

☞ 좌선 공부 실천 점검하기 ③

http://www.m-wonkwang.org/news/articleView.html?idxno=12241 |

|