이번 호에서는 온전한 근본 정신을 양성해 가도록 도와주는 좌선법, 그중에서도 그 구체적인 ‘좌선의 방법’에 대해 공부해 보고자 한다.

2. 좌선의 방법

좌선의 방법은 극히 간단하고 편이하여 아무라도 행할 수 있나니,

1. 좌복을 펴고 반좌(盤坐)로 편안히 앉은 후에 머리와 허리를

곧게 하여 앉은 자세를 바르게 하라.

2. 전신의 힘을 단전에 툭 부리어 일념의 주착도 없이 다만 단전에

기운 주해 있는 것만 대중 잡되, 방심이 되면 그 기운이

풀어지나니 곧 다시 챙겨서 기운 주하기를 잊지 말라.

#0. 좌선의 방법은 극히 간단하고 편이하여 아무라도 행할 수 있나니,

소태산 대종사께서는 좌선의 방법이 ‘극히’ 간단하고 편이하다 하셨다. ‘극히’는 ‘너무너무’, ‘매우’라는 말이다. 얼마나 간단하고 편리하고 쉬우면 이렇게 표현하셨을까? 그래서 아무라도 할 수 있다 하셨다. 그 구체적 방법을 하나하나 들여다보자.

#1. 좌복을 펴고 반좌(盤坐)로 편안히 앉은 후에 머리와 허리를 곧게 하여 앉은 자세를 바르게 하라.

좌복이란 우리가 앉을 때 쓰는 방석을 말한다. 특히 좌선을 할 때에는 약간 두툼하고도 긴 직사각형 모양의 방석을 많이 사용한다. 엉덩이쪽 방석 끝을 조금 접어, 괴고 앉기 위해서이다. 이는 일단 앉은 자세가 편해야 오랜 시간 앉아 있을 수 있기 때문인데, 무게 중심을 받는 엉덩이 돌출된 뼈 부분에 부담이 오는 것을 막아주고 다리의 불편함도 줄여줘 유익하다.

이때 방석은 너무 두꺼워도 좋지 않다. 괴고 앉은 엉덩이는 좀 편할지라도 다리가 뜨기 때문에 안정된 자세가 나오지 못한다. 방석이 너무 얇아도 바람직하지 않다. 전술하였듯이, 좌선을 하는 가운데 엉덩이에 부담이 오는 것을 잘 막아주지 못하기 때문이다. 물론 본인의 체형에 따라 정사각형의 방석에서 방석을 괴지 않고 앉는 것도 무방하다. 핵심은, 좌선하는 시간에 가장 편안한 자세를 취할 수 있도록 자신의 체형에 맞게 좌복을 깔면 된다.

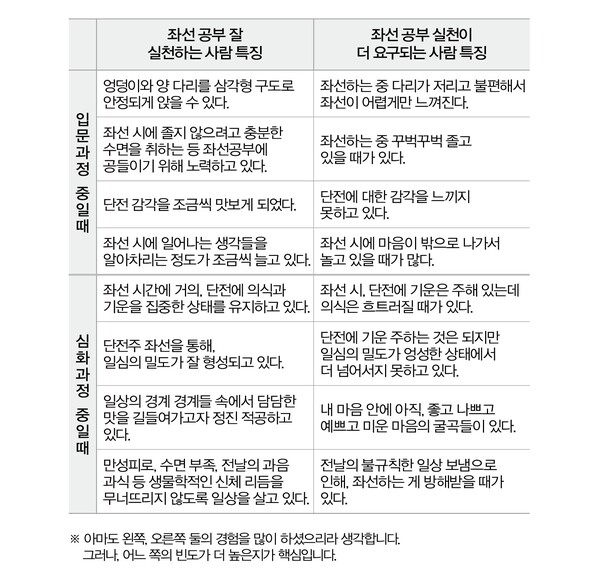

좌복을 깔았으면 반좌로 편안히 앉는다. 반좌란 책상다리를 하는 것인데, 이때 꼭 양쪽 다리를 다 포개고 앉는 결가부좌만을 고집하지 않아도 된다. 결가부좌 자체가 좌선의 목적이 아니기 때문이다. 좌선은 한 마디로 ‘식망현진(息妄現眞)’, ‘수승화강(水昇火降)’이 잘 이루어지도록 훈련하는 것이기 때문에, 좌선 시 앉는 자세는 일단 고통스럽지 않아야 한다. 자신의 체형에 맞는 반좌를 하면 된다. 그래서 한쪽 다리만 포개어 앉는 반가부좌를 많이들 하는데, 이때 주의할 점은 한쪽 다리만 자꾸 올려 버릇하면 골반이 틀어질 수 있으므로 한 번씩 다리를 바꾸어서 올려주어야 한다. 필자의 경우, 어제 오른쪽 다리를 올렸으면 오늘은 왼쪽 다리를 올리는 식으로 자세를 취하고 있으며, 반가부좌 자세의 반동격으로 입정 후 독경 시간에는 무릎을 꿇고 앉는 자세를 해오고 있다. 무릎 꿇는 자세 시에도 방석을 괴고 엉덩이를 올려두면 훨씬 편안한 자세를 오랜 시간 동안 할 수 있다.

이렇게 엉덩이와 양다리를 삼각형 구도로써 안정되게 앉은 후에, 그다음은 상체를 바로 세운다. 머리와 허리를 곧게 하라 하셨는데, 주춧돌 위에 기둥을 세우는 것과 같다. 흔히 수마(잠)가 침노할 때 허리와 등이 굽어지고 머리 또한 연신 숙이게 된다. 그러니 좌선할 때에는 편안히 앉되 상체를 곧게 함으로써 아주 약간의 긴장감을 가지고 이 공부를 잘 해 보리라는 분발심을 챙길 필요가 있다.

#2. 전신의 힘을 단전에 툭 부리어 일념의 주착도 없이 다만 단전에 기운 주해 있는 것만 대중 잡되, 방심이 되면 그 기운이 풀어지나니 곧 다시 챙겨서 기운 주하기를 잊지 말라.

내 몸을 지탱해 줄 엉덩이와 양다리를 편안하게 하고 상체를 곧게 하는 과정에서, 엉덩이를 뒤로 좀 빼고 상체를 숙였다가 천천히 상체를 들어 올리는 것이 안정된 자세를 잡는데 효과적이다. 특히 그러한 준비 작업은 단전에 기운이 모이게 하는데 매우 도움이 된다. 여기서의 단전은 하단전을 말하는데 하복부 전체를 말하나, 그 단전 초점은 배꼽 밑 세치(한치: 자신의 중지손가락 마디) 정도 되는 위치의 등가죽과 배의 중간 지점으로 보면 된다. 그러나 이것은 대략적인 수치일 뿐이고, 자신이 기감(氣感)으로 찾아야 한다.

필자의 경우 전생의 습인지, 좌복 위에 앉아 자세를 잡으면 바로 단전에 기운이 뭉친다. 그러나 아마도 이렇게 단전에 기운이 뭉쳐지는 감각을 느끼지 못해 어려움을 겪는 이들도 많을 것이다. 좌선이라 함은 마음을 일경(一境)에 주하여 모든 생각을 제거하는 공부법이라, 굳이 비유하자면 단전을 닻 삼아, 다양하게 일어나는 망념들을 알아차리고 다시 의식과 기운을 단전으로 데려오는 작업이다. 그러니 하루라도 빨리 단전주의 정착이 필요하다. 좌산 상사께서는 단전 부위에 허리띠를 매어 지그시 압박감을 주는 방법, 단전 초점에 반창고를 오려 붙이는 방법, 좌선 시에 단전 초점을 지그시 누를 수 있는 단주봉 활용 등을 권유하신 바 있다.

기단(氣丹), 즉 단전에 기운이 주해 있다 해서 자연히 심단(心丹)이 잘 되는 것은 아니다. 마음을 단전에 주하고 있어야 생각이 잘 동하지 아니하고 안정을 쉽게 얻을 수 있는데, 내가 하루하루를 어떻게 사느냐에 따라 좌선 시에 마음이 흐트러지는 방심이 되기 쉽다. 이 방심은, 곧 알아차리고 다시 단전으로 찾아가면 될 뿐이니 ‘왜 이렇게 잡생각이 많이 일어나지?’하며 낙망하지 말고 반복 훈련하면 된다. 그렇게 마음을 챙기는 게 좌선이다.

다만 좌선을 잘 해 보고 싶다면, 좌선 시 단전으로 찾아 돌아가는 방법과 아울러 일상의 삶에도 공력을 들일 필요가 있다는 점을 강조하고 싶다. 좌선 시 일어나는 여러 의식의 흐름들은 내가 요즘 관심두고 주착하고 집착하고 있는 것들을 보여주는 산물이기 때문이다. 일상에서 정신 산란하지 않게 주의하는 공부, 담담한 맛 길들여 가는 공부를 아우를 때, 좌선을 더욱 즐길 수 있을 것이다.

☞ 좌선 공부 실천 점검하기 ②

http://www.m-wonkwang.org/news/articleView.html?idxno=12161