우리가 죽을 때 무엇을 가져갈 수 있을까. 그동안 벌어놓은 돈? 힘들게 장만한 집? 사랑하는 가족? 이 글을 읽고 계신 독자 모두 동의하실 듯한데, 누구라도 언젠가는 죽음을 맞이하며 그 죽음의 순간에 저것들 무엇도 가져갈 수 없다. 그러나 죽어서도 오직 나를 따라다니는 것이 있으니, 바로 영혼의 무게이다.

마음의 수양을 하지 못하고 덕지덕지 붙여온 탐(탐욕)·진(성냄)·치(어리석음)는 영혼을 탁하고 무겁게 만들며, 정신수양을 게을리하지 않은 이의 영혼은 맑고 가벼운 고로 생을 오고 감에 자유롭다. 즉 내가 살아있을 때 정진 적공하여 얻은 수양력, 그 무형의 자산만을 죽은 후에도 가져갈 수 있다. 또 그것으로 업의 수레바퀴를 계속 돌려가게 되니, 마음공부를 하는 이에게 ‘정신수양’ 공부는 강조하고 강조해도 지나침이 없을 것이다.

물론 수양 공부만을 중요시하자는 것은 아니다. 기본적으로 마음이 맑고 비어 있어야 지혜가 솟을 수 있다. 또 지혜로운 밝은 마음이어야 너른 안목으로 상황에 적절한 취사를 할 수 있는 것이다. 이러한 맥락에서 정신수양 공부인 ‘염불법’에 대해 들여다보고 있다. 지난 호 ‘염불의 방법’에 이어 이번 호에서는 ‘염불의 공덕’에 대해 살펴보고자 한다.

#1. 염불을 오래 하면 자연히 염불 삼매를 얻어 능히 목적하는 바 극락을 수용할 수 있나니 그 공덕의 조항은 좌선의 공덕과 서로 같나니라.

먼저, 소태산 대종사께서는 염불의 공덕이 좌선의 공덕과 같다 하시었다. 그 하나하나는 ‘좌선의 공덕’을 공부할 때 세밀히 살펴보기로 하고, 여기에서는 염불 삼매와 극락 수용이라는 염불 공덕에 대해 부연하려 한다.

‘공덕’이란 좋은 일을 행한 덕으로 훌륭한 결과를 가져오게 하는 능력을 말한다. 그러니 이 공덕은 몇 번 좀 했다고 쉽게 위력을 얻을 수 있는 게 아니다. 『정전』에서 ‘오래오래’라는 문구를 자주 볼 수 있는 이유이다. 정산 종사께서는 마음을 잡고 놓는 수양 공부의 하나로, 우선 하루에 염불 7편씩만 꾸준히 하여 보라 권하신 바 있다(출처: 『한울안 한이치에』). 들쭉날쭉하기보다는 ‘하루에 조금이라도 꾸준히 염불’을 하면 마음의 중심을 찾아가는 데 도움이 되는 것을 말씀하신 것이다.

무엇보다도 염불이라는 행위는 내 안의 본래 자리인 아미타불(자심미타)을 반복하여 부르는 것으로, 천만 가지로 흩어진 정신을 일념으로 만드는 수행법이기 때문에, 망념과 분별에서 벗어난 마음 상태인 삼매 자리에 들 수 있게 된다. 이때의 청정 일심, 즉 염불 삼매는 우리의 본래 자리에 계합된 상태이기 때문에 생멸이 없는 자리요 고와 낙을 초월한 자리이다. 그래서 괴롭다 즐겁다 하는 상대적 감정마저 넘어선 극락의 경지를 누리게 되는 공덕을 얻을 수 있는 것이다.

#2. 염불과 좌선이 한 가지 수양 과목으로 서로 표리가 되나니 공부하는 사람이 만일 번뇌가 과중하면 먼저 염불로써 그 산란한 정신을 대치하고 다음에 좌선으로써 그 원적의 진경에 들게 하는 것이며, 또한 시간에 있어서는 낮이든지 기타 외경이 가까운 시간에는 염불이 더 긴요하고, 밤이나 새벽이든지 기타 외경이 먼 시간에는 좌선이 더 긴요하나니,

‘표리’란 안과 밖을 통틀어 이르는 말로, 염불과 좌선 모두 수양 공부로서 그 공덕도 같지만 처한 환경이나 마음 상태에 따라 어떤 공부가 더 유용한가를 확실히 보여주는 말씀이다. 소태산 대종사께서 서울교당에서 수양 방법에 대해 법문하실 때 “초학자는 좌선보다 염불을 많이 하라”고 말씀하신 바 있듯이, 내부 심적으로 번뇌 망상이 치성한 사람은 염불로써 산란한 정신 다스리기에 노력하고, 어느 정도 안정되었을 때에는 좌선으로써 진경에 드는 공부가 효과적이다. 또 외부 환경적으로도 한창 활동하는 낮에는 염불로써 마음을 안정시키고, 새벽 등 고요한 시간에는 좌선으로써 온전한 정신을 양성하는 공부가 효율적이다.

#3. 공부하는 사람이 항상 당시의 환경을 관찰하고 각자의 심경을 대조하여 염불과 좌선을 때에 맞게 잘 운용하면 그 공부가 서로 연속되어 쉽게 큰 정력을 얻게 되리라.

이렇게 자신의 내적, 외적 상태에 따라 염불과 좌선으로써 마음 다스리는 공부를 하면 결국 이리저리 흔들리지 않는 정할 정(定), 정력을 얻게 된다. 스테미너, 원기를 상징하는 정력(精力)이 아니다. ‘정력(定力)’이란 정신이 흔들리지 않는 힘, 마음을 적정(寂靜, 고요하고 편안함)하게 이끄는 힘을 말한다. 내 마음이 철주의 중심이 되고 석벽의 외면이 되게 해 준다.

우리는 흔히 여러 순역 경계 속에서 가지가지의 분별, 분리하는 마음을 일으킨다. 내 안의 마음을 놓아버리고 바깥의 대상을 향해 감정을 증폭시킨다. 생각할수록 얄밉고 괘씸하고, 어떻게 그럴 수 있나 시비지심(是非之心, 옳고 그름을 판단하는 마음)에만 빠져 버린다. 내가 옳다는 것을 견지하면서 자동적으로 습에 따라 ‘재판관’으로 살아가는 길을 선택한다. 본디 자신과 타인이 구분되는 실체가 아니라 마음이 빚어낸 형상이므로 모든 존재들이 서로 연결되어 있다는 소중한 진리를 잊어버리고, 자심미타에 합일할 에너지를 뺏겨버린다.

그러니 어찌 염불 공부에 마음을 내어보지 않을쏜가. 좋다 싫다, 옳다 그르다 하는 마음이 일어날 때, 그때 바로 알아차려 본래 자리 향해 가는 안정 공부를 해 보자. “나무아미타불!”

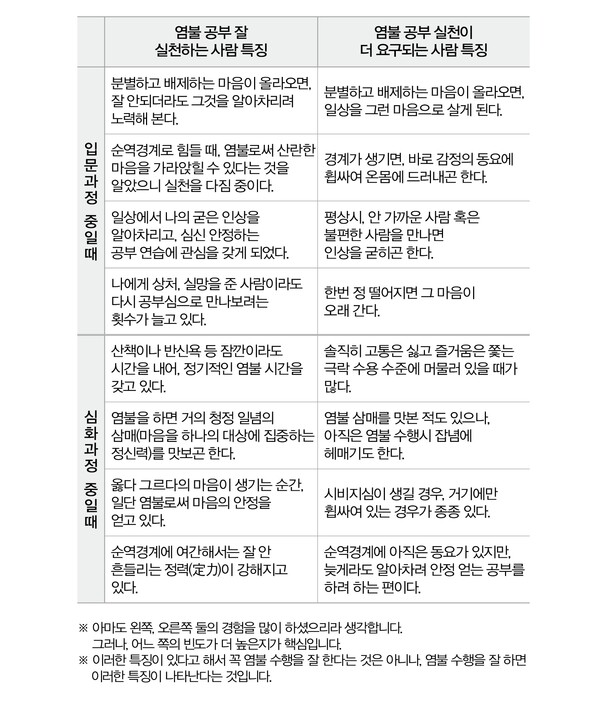

☞ 염불 공부 실천 점검하기③