원불교 교도라면 혹은 원불교 마음공부에 관심이 있는 이라면 ‘경계’라는 말이 익숙할 것이다. 마음에 어떠한 요동이 일어날 때 그것을 알아차리고 그 순간 ‘앗 경계다!’라고 순발력 있게 지각해 가는 공부를 하기 때문이다. 하지만 평소에 수양력 쌓아가는 공부에 소홀한 이가, 과연 경계에 직면하여 자신의 마음을 잘 알아차리고 온전한 정신을 챙길 수 있을까? 기초 체력을 기르지 아니한 자가 갑자기 마라톤 실전에 나가기 힘든 것처럼, 아마도 경계 따라 일어난 그 요란함, 그 어리석음, 그 그름과 혼연일체가 되어 나중에 후회할 일을 하기 일쑤일 것이다.

그래서 소태산 대종사께서는 마음 안정하는 공부에 대하여, 아래와 같이 명료하게 말씀하신 바 있다. “무릇, 사람에게는 항상 동과 정 두 때가 있고 정정(定靜, 마음이 안정되고 고요한 것)을 얻는 법도 외정정과 내정정의 두 가지 길이 있나니, 외정정은 동하는 경계를 당할 때에 반드시 대의를 세우고 취사를 먼저 하여 망녕되고 번거한 일을 짓지 아니하는 것으로 정신을 요란하게 하는 마의 근원을 없이하는 것이요, 내정정은 일이 없을 때에 염불과 좌선도 하며 기타 무슨 방법으로든지 일어나는 번뇌를 잠재우는 것으로 온전한 근본정신을 양성하는 것이니, 외정정은 내정정의 근본이 되고 내정정은 외정정의 근본이 되어, 내와 외를 아울러 진행하여야만 참다운 마음의 안정을 얻게 되리라.” <대종경> 수행품 19장 법문이다.

위의 법문과 같이, 일상에서 자신의 마음을 잘 알아차리고 마음을 잘 사용하기 위해서는 일단 온전한 근본정신이 양성되어야 한다. 그것이 근본 바탕이 되어야, 낮에 일을 하면서도, 동료와 얘기하면서도, 밥을 먹으면서도 그일 그 일에 자신의 마음이 끌리고 안 끌리는 대중을 잘 잡아갈 수 있다.

이러한 맥락에서 앞으로 몇 회에 걸쳐 정신수양 훈련 과목을 들여다보려 하며, 이번 호에서는 염불법 가운데 ‘염불의 요지’에 대해 함께 공부하고자 한다.

염불의 요지

대범, 염불이라 함은 천만 가지로 흩어진 정신을 일념으로 만들기 위한 공부법이요, 순역(順逆) 경계에 흔들리는 마음을 안정시키는 공부법으로서 염불의 문구인 나무아미타불(南無阿彌陀佛)은 여기 말로 무량수각(無量壽覺)에 귀의한다는 뜻인 바, (중략) 천만 가지로 흩어지는 정신을 오직 미타 일념에 그치며 순역 경계에 흔들리는 마음을 무위 안락의 지경에 돌아오게 하는 것이 곧 참다운 염불의 공부니라.

『#1. 천만 가지로 흩어진 정신을 일념으로 만들기 위한 공부법이요』

정전 수행편에서, 정신수양 훈련 과목으로 제3장 염불법이 먼저 나오고 다음으로 제4장 좌선법이 나온다. 물론 그 순서에 대단한 의미 부여를 하려는 것도 아니고 두 수행법의 공덕이 서로 다르지도 않지만, 아마도 번뇌가 많을 때에는 염불이 더 효율적일 수 있어 수행 초보자에게 염불부터 말씀하신 것이 아닌가 하는 생각을 해 본다. “염불과 주문을 읽게 하는 것은 번거한 세상에 사는 사람이 애착 탐착이 많아서 정도(正道)에 들기가 어려운 고로, 처음 불문에 오고 보면 번거한 정신을 통일시키기 위하여 가르치는 법”이라 하신 법문(<대종경> 서품19장)에서 그렇게 유추한다.

핵심은 그만큼 ‘염불’이란 부처를 염하는 반복 행위를 통해 ‘흩어진 정신을 일념으로 만드는 공부법’이라는 것이다. 마음을 하나로 안정시켜 흔들리지 않게 하는 것(定), 마음속에 욕심이 가라앉고 청정한 일심을 간직하게 하는 것(靜), 그것이 염불이라는 것이다.

#2. 순역(順逆) 경계에 흔들리는 마음을 안정시키는 공부법으로서

우리는 흔히 ‘경계에 흔들리는 마음’에 대해 역경만을 생각하는 경우가 흔하다. 그러나 여기서 새삼 환기해야 할 점은, 바로 ‘순역 경계에 흔들리는 마음’이라는 문구이다. 이 세상 모든 ‘있음’들은 성·주·괴·공, 생·로·병·사, 생·주·이·멸한다. 모두가 영원하지 않은 생멸하는 것들이다.

감정도 그렇다. 따라서 즐겁고 행복하고 기쁜 감정들의 추구에 공부 방향을 두고 살게 되면 그러한 삶의 목표가 곧 고통이 될 수도 있다. 염불의 요지를 통해서 이러한 원리를 확실히 깨달아야 한다. 올바른 공부길은 순경까지도 오직 담담하게, 사사로움 없이 청정일념을 챙기는 온전한 정신 양성이어야 한다는 점을 놓치지 않아야 한다.

#3. 나무아미타불(南無阿彌陀佛)은 여기 말로 무량수각(無量壽覺)에 귀의한다는 뜻인 바

‘나무’는 ‘귀의한다’라는 말이다. 그러니 나무아미타불이란, 아미타 부처님께 귀의한다는 뜻인데 이는 무량수각이라는 의미이다. 우리의 본래 마음이 무량수임을 깨치는 것이다.

‘무량수’란 무엇인가? 수명(壽)이 무한(無量)하다는 말이다. 형상이 있는 육신은 생멸이 있으나, 형상이 없는 마음 즉 우리의 본래 자성 자리는 불생불멸하고 영원무궁하므로 무량수라 한다. 따라서 염불의 문구인 나무아미타불을 염송할 때, 생멸이 없는 각자의 마음에 근본하고 거래가 없는 한 생각을 대중하여(내가 자심미타라는 믿음으로), 오직 자심미타를 외쳐서 자심미타에 돌아가는 공부법이 바로 원불교의 염불이다.

소태산 대종사 염불방에서 말씀하시었다. “사심 없는 염불 한 번에 좁쌀만큼씩 영단(靈丹, 신령스러운 마음의 힘)이 커진다.”(<대종경선외록> 일심적공장 5절)

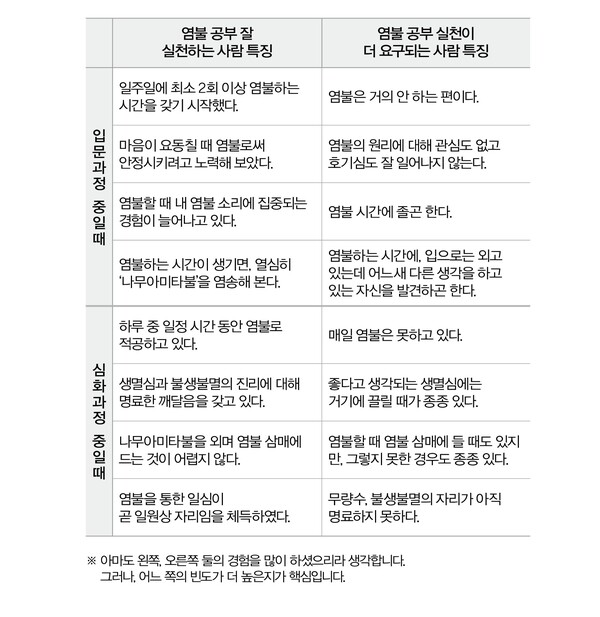

☞ 염불 공부 실천 점검하기①

http://www.m-wonkwang.org/news/articleView.html?idxno=11943