“자기 마음이지만 안 챙기면 흩어지고 챙기면 살아난다. 때때로 마음 챙기는 것이 별것 아닌 것 같아도 일생을 챙기면 큰 차이가 난다. 사람의 마음이란 꼭 밭(田)과 같아서 매일 가꾸어야 한다. 다른 사람을 제도하려면 나부터 제도해야 하고 자신을 제도하려면 훈련해야 한다.”(<대산종사법문집>Ⅲ) 이는 원불교 3대 종법사 대산 종사의 말씀이다.

소태산 대종사께서 우리의 마음 바탕을 땅(心地)으로 비유해 주신 바 있거니와, 대산 종사께서도 이처럼 우리의 마음이 밭(心田)과 같아서 ‘매일 가꾸어야 함’을 강조하시었다. 일찍이 마음 챙기기의 중요성이 강조되어 왔던 원불교에서는, 그래서 보통의 많은 사람이 일상의 마음공부를 잘해 나아갈 수 있도록 마음을 챙겨 가는 ‘훈련’을 강조하고 또 강조한다.

정기 훈련법과 상시 훈련법의 관계

정기 훈련법과 상시 훈련법의 관계를 말하자면, 정기 훈련법은 정할 때 공부로서 수양·연구를 주체 삼아 상시 공부의 자료를 준비하는 공부법이 되며, 상시 훈련법은 동할 때 공부로서 작업 취사를 주체 삼아 정기 공부의 자료를 준비하는 공부법이 되나니, 이 두 훈련법은 서로서로 도움이 되고 바탕이 되어 재세 출세의 공부인에게 일분 일각도 공부를 떠나지 않게 하는 길이 되나니라.

#1. 정할 때 공부로서 수양·연구를 주체 삼아

상시 공부의 자료를 준비하는 공부법

그동안 몇 개월에 걸쳐 ‘훈련법’을 공부하며 이야기하였듯이, 원불교에서는 ‘훈련’을 강조하며 정기 훈련법과 상시 훈련법으로 그것을 안내한다. ‘정기 훈련법’이란 정해진 기간과 장소 속에서 11과목을 통한 삼대력 양성에 오롯이 적공하는 훈련 방법을 말한다. 그래서 ‘정(靜, 고요할 정)할 때의 공부’이다. 바쁘게 움직였던 일상에서 잠시 벗어나 나의 육근 사용을 오직 수행 정진에 매진할 수 있는 공부 시간인 것이다. 1년을 놓고 보면 자신이 선택한 며칠의 정기 훈련 기간이 정할 때의 공부라 할 수 있고, 하루를 놓고 보면 새벽과 취침 전 적적하고 고요한 시간의 정진이 정할 때의 공부라 할 수 있겠다.

따라서 정할 때의 공부는 수양·연구를 주체 삼아서 심공(心功)을 쌓아가는 공부이다. 물론 정기 훈련 11과목이 곧 수양, 연구, 취사를 위한 훈련 과목들이지만, 각 과목의 원리 및 방식을 체득해 가면서 실전을 위한 내공을 키워가는 것이 이때 공부의 핵심이라는 의미이다. 그래야 상시, 즉 일상에서 그것을 활용해 볼 수 있지 않겠는가.

비유컨대, 일상에서 셈을 잘하기 위해서는 산수의 기본인 구구단 공식이 내 안에 확실히 장착되어 있어야 하는 것과 같다 할 것이다.

#2. 동할 때 공부로서 작업 취사를 주체 삼아

정기 공부의 자료를 준비하는 공부법

‘상시 훈련법’이란 일상의 삶 속에서 ‘상시 응응 주의사항’과 ‘교당 내왕시 주의사항’으로써 마음공부 해 나아가는 훈련 방법을 말한다. 그래서 ‘동(動, 움직일 동)할 때의 공부’이다. 생업에 종사하고 바쁘게 움직이는 가운데에도 생활 속에서 나의 육근 사용을 유념해 가며 존절히 하는 습을 키워가는 공부인 것이다. 1년을 놓고 보면 며칠의 정기 훈련 기간 외에는 모두 동할 때의 공부 시기라 할 수 있고, 하루를 놓고 보면 심신을 활발히 움직이는 낮이 동할 때의 공부 시간이라 할 수 있겠다.

따라서 동할 때의 공부는 작업 취사를 주체 삼아서 내 업의 행위를 선택할 때에 그것의 감을 (확실히) 잡아 나아가는 공부이다. 정기 훈련에서 익힌 원리와 실제를 가지고 일상에서 그것을 활용하고 연습해 가면서 취사력을 얻어가는 것(취할 것은 취하고, 버릴 것은 버리는 실행공부)이 이때 공부의 핵심이라는 의미이다.

실전에서 직접 해보면 자신이 어느 부분이 부족한지를 알 수 있다. 예컨대, 상시 응용 주의사항 1조 실천만 하더라도 ‘응용하는데 온전한 생각으로 취사하기를 주의’할 수 있어야 하는데, ‘좋다 싫다’의 분별이 본인을 휘감고 있으면 온몸으로 뿜어져 나오는 냉기와 차가움을 감출 수 없게 된다. 딱 그만한 주의, 조행이 따라옴은 물론이다. 취사력이 그 정도에서 머물고 있는 것이다. 따라서 그러한 자신을 알아차리고 공부에 더 노력해 보다가 자신이 잘 안 되는 부분을 정기 훈련에서의 공부 자료로 삼을 수 있어야 한다. 그래야 상시 훈련(일상에서의 마음공부)이 정기 훈련으로, 정기 훈련이 상시 즉 일상의 마음공부로 이어질 수 있다.

#3. 서로서로 도움이 되고 바탕이 되어 재세 출세의 공부인에게

일분 일각도 공부를 떠나지 않게 하는 길

정기 훈련에 들어와서, 간혹 ‘정신이 하나도 없이 살다가 겨우 훈련에 들어왔다’라는 경우를 보게 된다. 일상의 삶(상시 훈련 기간) 속에서 치열하게 공부해 보려 노력하다가 입선하여야 더욱 공부 의욕이 샘솟고 까닭 있는 수행 정진이 이어지며, 일상의 공부 체험을 바탕으로 도반들과 회화를 나누면서 공부의 깊이를 더해 갈 수 있을 텐데, 그것이 그렇게 잘 될 리가 만무할 일이다.

정기와 상시가 유기적으로 이어지는 ‘동정일여(動靜一如)의 공부’라야, 계속 깊이를 더해 가는 실다운 공부가 될 수 있기 때문이다.

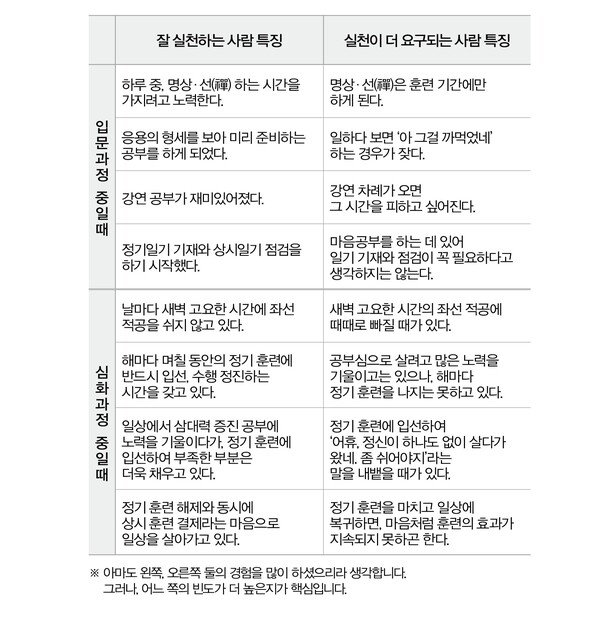

☞ 정기 훈련법과 상시 훈련법의 관계 공부 실천 점검하기

http://www.m-wonkwang.org/news/articleView.html?idxno=11863