원불교에서는 일정기간 교육이나 훈련이 끝나면 ‘공부 끝~’이 아니라, 정기훈련법(Fixed-term training)을 통해 배우고 적공한 것을 일상에서 수시로 연습하는 상시훈련법(Daily training)까지를 강조한다. 마음공부를 하는데 있어 정기로, 상시로 훈련을 하도록 한 것이다.

이번 호부터 공부하려 하는 ‘상시응용주의사항’과 ‘교당내왕시주의사항’이 바로 이 상시훈련의 방법이다. 이는 일상에서 상시응용주의사항 6조를 가지고 자력으로 공부해 보다가, 교당에 오고 가면서 교당내왕시주의사항 6조로써 타력을 아울러 힘입으며 공부해 갈 것을 밝혀 주셨다.

상시응용주의사항

1. 응용(應用)하는데 온전한 생각으로 취사하기를 주의할 것이요

상시응용주의사항은 말 그대로 ‘상시: 일상에서’, ‘응용: 몸과 마음을 사용하는 전·중·후에’, ‘주의사항: 마음에 새겨 두고 조심해야 하는 사항’이다. 1조부터 출발해 보자.

#1. 응용하는데

‘응용(應用)하는데’는 ‘응(應)하여 사용(用)하는데’라는 의미이다. 무엇을 사용한다는 말인가? 내가 응하는 일 마다에 나의 ‘몸과 마음을 사용하는 때’를 말하고 있다. 즉, 일상에서 나의 육근(六根; 눈, 귀, 코, 입, 몸, 뜻)을 작용하는 순간순간의, 모든 때를 의미하고 있는 것이다.

#2. 온전한 생각으로 취사를 한다는 의미는?

따라서 일상의 삶속에서 나의 육근을 작용할 때에, 온전한 생각으로 취사하기를 주의해 보려 노력하는 공부가 1조 공부이다. 그러면, ‘온전한 생각으로 취사한다’는 것은 어떠한 것인가? 일원상 법어에 밝혀주셨듯이 눈을 사용할 때에, 귀를 사용할 때에, 코를 사용할 때에, 입을 사용할 때에, 몸을 사용할 때에, 뜻을 사용할 때에 일원상으로서(일원상을 수행의 표본으로 삼아) 업의 행위를 하자는 것이다. 그렇게 해 보려고 유념하여 주의해 보자는 것이다.

좀 더 구체적으로는, 일원상의 속성이 곧 공(空; voidness)·원(圓; completeness)·정(正; rightness)이기 때문에 ‘공·원·정의 마음으로 업의 행위를 하는 것’이 ‘온전한 생각으로 취사하는 것’이라 설명해 볼 수도 있겠다. 분별하지 않는 마음, 착 되지 않는 마음, 평등하고 바른 마음으로 행위를 한다는 의미이다.

#3. 일상에서 온전한 생각으로 취사가 잘 되고 있는가?

하지만, 우리 보통의 많은 사람들이 어떻게 살아가는가? 내가 곧 일원임에도 일원상으로 살아가지 못하고, 찌그러지고 치우치고 기울어진 마음으로 살아갈 때가 많다. 좋다·싫다, 예쁘다·밉다, 친하다·안 친하다 등 분별하고 주착하는 마음으로, 혹은 나의 주견에 고착되어 차별하는 마음 씀씀이와 냉담하고 그른 행위를 할 때가 빈번하다. 조건에 적응하며 살기에만 급급하면서 오직 눈에 보이는 현상만을 향해 달려간다. 이렇게 평생을 살다가 어느새 노년이 되어 회한과 죽음에 대한 두려움만 남게 되는 것이 우리 보통 사람들의 현실이다.

#4. 일상에서 온전한 생각으로 취사하기를 주의하는 공부를 어떻게 연습할 수 있는가?

그렇다면 어떻게 해야, 일원상에 근원한 마음을 잘 챙겨서 온전한 생각으로 취사할 수 있을 것인가?

첫째, ‘알아차림의 등불’을 항시 켜고 살아가야 한다. 대부분의 많은 사람들은 자신의 욕망과 욕심을 제어하지 못해서, 또는 자꾸 그렇게 하게 되는 습에 이끌려서 행동하기 일쑤이다. 그렇기 때문에 심신작용을 할 때에 내가 어떠한 마음을 품고 있고, 내가 어떠한 말을 하고 있고, 내가 어떠한 행위들을 하고 있는지 자신을 살피는 알아차림의 연습을 가장 기본적으로 실천할 필요가 있다. 자기가 자기를 너무 모르는데, 어떻게 공부를 할 수 있을 것인가.

둘째, 알아차림의 연습을 통해 ‘경계에 동하고 있는 자신’을 알아차리게 되면, 대산 종사께서도 말씀하셨듯이 일단은 ‘멈추는 공부하기를 주의’해야 한다. 경계에 동해서 일원상이 깨진 상태에서는 어떠한 행위도 적절하지 못할 수 있다. 잠시 나의 온전함을 회복할 시간을 갖는 것이 필요하다. 필요하다면 숫자세기, 산책 등을 통해서라도 멈춤의 시간을 확보해야 한다.

셋째, 멈춘 후에는 이제 ‘생각을 잘 궁굴리는 공부하기를 주의’해야 한다. 나의 이러한 요란한 마음은 어디에서 비롯한 것인지 자기 성찰을 해 봄과 더불어, 무엇보다도 중요한 것은 이 상황에서 어떻게 하는 것이 너도 좋고 나도 좋은 은혜가 생산될 수 있을 것인지 ‘사심 없는 마음으로’ 면밀히 궁구할 필요가 있다. 이때, 정당한 고락과 부정당한 고락에 대해서 생각해 보면 한층 도움을 얻을 수 있을 것이다.

넷째, 주어진 상황에서 최선의 지혜와 옳은 판단을 얻은 후에는 이를 ‘잘 실천하는 공부하기를 주의’해야 한다. 이때, 위 단계를 거친 나의 취사가 어느 때에는 은혜로 나타나기도 하지만, 어느 때에는 적중하지 못한 취사가 될 수도 있다. 그래서 위의 과정을 무수히 반복하여 이렇게도 해보고 저렇게도 해봄으로써 자꾸 상황에 맞는 자신의 감각을 키워 나아가야 한다. 마치 요리를 할 때에 초보 때에는 어떻게 해야 할지 감이 안생기지만, 요리하기를 반복하다보면 어떤 식재료의 음식이라도 나름의 감각이 생기듯이 말이다.

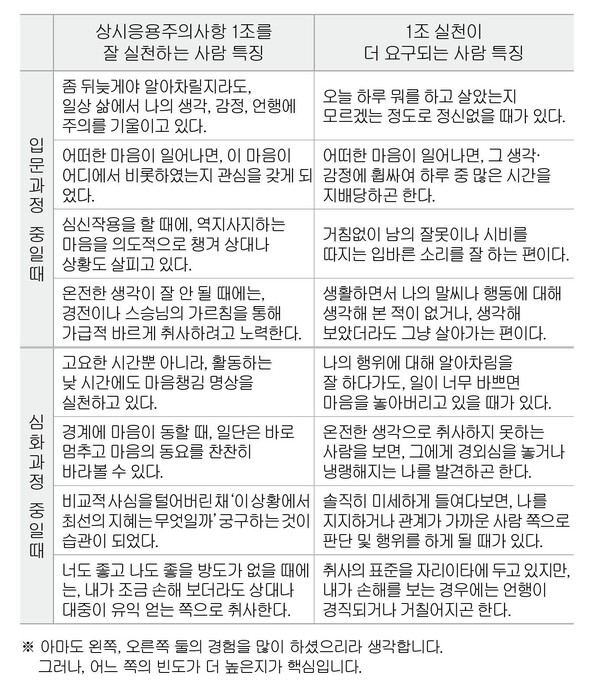

☞ ‘상시응용주의사항’ 1조 공부 실천 점검하기